衢州市2010年国民经济和社会发展统计公报(3)

|

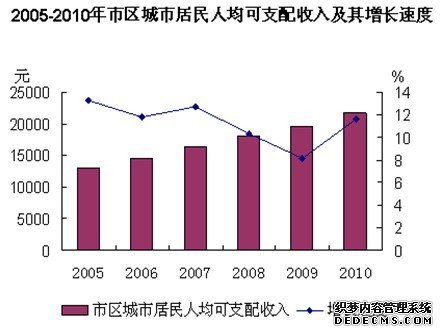

全市拥有国家级高新技术企业56家,市级高新技术企业76家。全市拥有国有独立研究开发机构11个,企业技术开发机构117个。全年获得省以上科技进步奖6项,市级科技进步奖40项。当年专利申请受理1333项,专利申请授权1296项,其中发明53项。 年末拥有产品质量检验机构72家,法定计量技术机构5个。全年强制检定计量器具37348(件),其中:贸易结算用计量器具30258件,安全防护用计量器具5569件。全年检验特种设备6236台(件),其中:电梯1443台,压力容器2520台。 十、文化、卫生和体育 年末共有各类艺术表演团体16个,其中专业2 个。公共图书馆7个,面积11993平方米,藏书量1204.5千册。博物馆3个,面积18350平方米。有县以上广播电台6 座,广播综合人口覆盖率96.85%。电视台6座,电视综合人口覆盖率97.35%。全年城市影院观看电影观众40.54万人次,票房收入1040万元。全市日均发行《衢州日报》6.03万份,《衢州晚报》7.14万份。年末共有综合档案馆8个,面积17512平方米,馆藏档案全宗1044个,共计60.59万卷、105439件。全年查阅档案、资料12230 人次,27849卷(件)次。 年末共有卫生机构703家。共有病床床位7369张。卫生技术人员9998人,其中医生 4490人。年末共有疾病控制中心 6个,公共卫生人员243人。累计报告发生甲、乙类传染病1.65万例,发病率657.78/10万。孕产妇和5岁以下儿童死亡率分别9.57‰和8.57‰。新型农村合作医疗参保人数176万人,参保率94.4%。农村安全饮用水普及率97.85%,农村自来水受益率70.55%,农村卫生厕所普及率84.14%。 全年举办市、县运动会91次,参加人次9.27万人。在全国及全省各类体育比赛中,全市共获金牌85枚、银牌79枚、铜牌101枚。当年新增健身路径68条。 十一、人口、人民生活和社会保障 年末户籍人口251.24万人,其中,男性人口129.73万人,女性人口121.51万人,分别占总人口的51.6%和48.4%。全年出生人口2.71万人,出生率为10.8‰;死亡人口1.82万人,死亡率为7.25‰;全年净增人口0.89万人,自然增长率为3.55‰。 市区城市居民人均可支配收入21811元,比上年增长11.6%。全市农村居民人均纯收入8270元,增长12.7%。   市区城市居民家庭恩格尔系数(即食品消费支出占消费总支出的比重)36.9%,比上年提高1.5个百分点。农村居民家庭恩格尔系数40.6%,提高0.5个百分点。市区城市居民人均住房建筑面积39.05平方米,农村居民人均住房面积55.79平方米。 表3 2010年城乡居民每百户主要耐用消费品拥有量 单位 市区城市居民 全市农村居民 洗衣机 台 94 30 电冰箱 台 98 72 空调器 台 133 33 摩托车 辆 20 30 家用汽车 辆 11 3 彩色电视机 台 157 133 固定电话 部 86 86 移动电话 部 175 165 家用电脑 台 78 14 年末参加城镇基本养老保险的人数42.78万人,比上年末增长12.5%,其中:企业参保人数38.12万人,增长14.2%;参加失业保险的人数17.39万人,增长6.1%;参加基本医疗保险的人数39.04万人,增长19.8%;参加工伤、生育保险的职工分别30.35和18.43万人,分别增长7.2%和14.2%。年末享受失业保险职工人数3273人,增长23.6%。 年末拥有各类收养性社会福利单位98个,床位11690张,在院人数5620人。农村五保人员集中供养率94.83%,城镇“三无”对象集中供养率99.59%。年末全市城镇居民和农村居民最低生活保障对象月人均补助标准分别为312和188元,已保人数分别为4758人和5.37万人。 十二、资源、环境和社会公共安全 初步测算,2010年,全市万元GDP综合能耗下降2.6%,万元GDP耗电1335.39千瓦时,降低1.0%。 地表水环境功能区水质达标率100%,出境水水质和集中式饮用水源地水质全部达标,县级以上城市空气质量全部达到二级标准,城市区域环境噪声控制在55分贝以下,符合功能区要求。巨化集团公司硫铵、丁酮圬生产线、龙游3家废纸造纸相继关停。列入今年减排计划的78个化学需氧量项目基本实施到位,削减量966.58吨,24个重点二氧化硫减排项目均已完成,削减量921.54吨,全市化学需氧量削减4.10%、二氧化硫削减4.85%,全面完成“十一五”污染减排任务。 衢州市获得“省级环境保护模范城市“称号,全市累计有25个乡镇获得全国环境优美乡镇命名,63个乡镇获得省级生态乡镇称号。创建省级绿色企业35家,省级绿色饭店10家,省级绿色家庭105户,省级绿色学校73所,省级生态环境教育示范基地6个。累计建成生态公益林311.04万亩,全市森林覆盖率71.5%。共建立各类自然保护小区131个,保护面积143.4平方公里。新增水土流失治理面积82.72平方公里、清水河建设297.5公里。完成绿色通道工程91.2公里,边坡复绿工程0.86万平方米,废弃矿山生态环境累计治理率98.8%。全年新增绿色食品9个、无公害农产品19个。 全年自然灾害受灾人口 209.72万人,因灾死亡人口2人,失踪人口1人,因灾伤病人口135人,倒塌房屋2734 间。农作物受灾面积156.5千公顷,其中绝收面积35.77 千公顷。因灾害造成的直接经济损失23.06亿元,其中农业经济直接损失 10.98亿元。 据调查,全市群众综合安全率94.8%。全年共发生各类事故1133起,死亡291人,受伤1040人,直接经济损失1046万元,分别比上年下降3.7%、4.3%、2.2%和1.8%,其中:工矿商贸企业事故33起、死亡35人、直接经济损失425万元,分别下降2.9%、持平、下降4.5%;道路交通事故1035起、死亡245人、直接经济损失462万元,分别下降2.7%、8.6%和2%;火灾事故65起、死亡11人、直接经济损失159万元,分别下降16.7%、增长1000%和7.4%。 十三、城市建设 年末全市城区面积730.25平方公里,其中建成区面积106.74平方公里,城区人口65.22万人(常住人口)。全年新增道路面积61.6万平方米。全市日供水能力122.22万立方米(含企业自备水),全年供水总量15608.78万立方米(其中公共供水7401.78万立方米)。全市用气人口65.04万人,燃气普及率91.11%(按城区人口计算),其中:液化气用气人口52.74万人,人工煤气用气人口4.3万人,天然气用气人口8.0万人。全市共有污水处理厂7座(含企业),日处理能力18.6万立方米,城市污水处理率75.65%。生活垃圾处理率100%。全年新增园林绿地面积100公顷,建成区绿地率37.53%,人均公园绿地面积11.47平方米(城区范围)。 |