滁州市2010年国民经济和社会发展统计公报

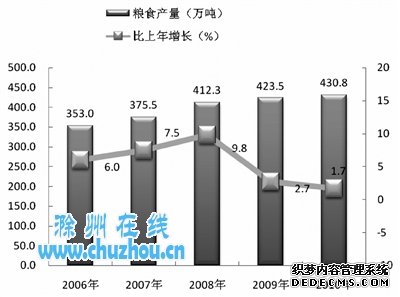

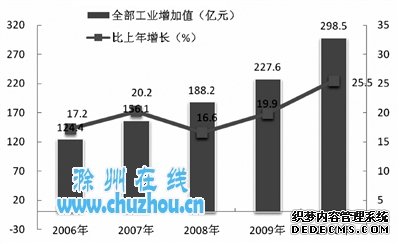

2010年,全市人民面对极为复杂的宏观环境,在市委、市政府的坚强领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,贯彻中央、省一系列政策措施,抢抓机遇,攻坚克难,奋力推进“三大战略”、“双超”和“追宿迁、超千亿、进前列”,巩固了国民经济良好发展势头,人民生活继续改善,社会事业全面提升。 一、综合 初步测算,全年实现生产总值695.65亿元,按可比价格计算,比上年增长15.6%,增幅为“十一五”时期最高年增长水平,同时也是1997年以来最好水平。“十一五”生产总值年均增长12.5%,比“十五”时期年均增幅高6.6个百分点。在生产总值中,第一产业增加值148.42亿元,增长4.7%;第二产业增加值342.01亿元,增长24.4%;第三产业增加值205.22亿元,增长10.0%。三次产业比为21.3︰49.2︰29.5。  年末全市从业人员265.5万人,比上年增加12.7万人。其中,第一产业123.2万人,减少0.5万人;第二产业73.5万人,增加7.0万人;第三产业68.8万人,增加6.2万人。年末城镇在岗职工人数(不包括个体、私营、乡镇企业从业人员)16.7万人,比上年减少0.5万人;城乡私营企业从业人员和个体劳动者47.2万人,比上年增加10.9万人。城镇登记失业率为3.9%,比上年上升0.37个百分点。 改革开放继续向前推进。完成了省“十一五”企业改革规划中我市最后105户企业改革。新组建滁州广播电视台和市演艺公司。基层医改全面推开,实行了药品销售零差率。探索园区合作共建,达成20多个共建协议,宁滁高新园等13个合作园已开工建设。 全年企业家信心指数运行在141.8~152.7之间,处于较为景气和较强景气状态;企业景气指数运行在145.6~152.5之间,处于较强景气状态;工业企业主要原材料及能源购进价格景气指数全年呈现前高后低处于较为景气和较重不景气区间。 2010年居民消费价格比上年上涨3.3%。在居民消费类别中,食品类价格上涨8.2%,在食品类中,粮食价格上涨15.2%,食用植物油价格下降2.8%,猪肉价格上涨4.6%。全年商品零售价格比上年上涨2.7%。全年工业品出厂价格上涨6.2%,其中轻工业产品出厂价格上涨3.3%,重工业产品出厂价格上涨9.1%;生产资料出厂价格上涨9.2%,生活资料出厂价格上涨1.9%。企业原材料、燃料、动力购进价格上涨11.3%。 全年房屋销售价格比上年上涨2.6%,其中新建商品房销售价格上涨2.7%。房屋租赁价格上涨0.4%,土地交易价格上涨1.1%。 国民经济和社会发展中存在的主要问题是:经济总量不大,产业结构不尽合理;工业化水平与城镇化水平不高并存,县域经济实力不平衡;体量大、创新能力强的工业企业不多;农业大而不强、现代服务业发展不足并存;财政收支矛盾突出,民生工程、城乡基础设施、社会事业支出压力较大;城乡劳动力就业不充分,社会保障水平有待进一步提高等。 二、农业 全年农作物播种面积86.1万公顷,比上年增加4990公顷,增长0.6%。其中,粮食作物播种面积68.9万公顷,比上年增加1.2%;油料播种面积9.1万公顷,比上年减少3.9%;蔬菜播种面积4.4万公顷,比上年增加1.7%。 全年粮食总产量430.8万吨,比上年增长1.7%,刷新历史最好记录。全年油料产量22.9万吨,比上年减产2.2%。其他经济作物有增有减。其中棉花产量9930吨,比上年减少7.3%;蔬菜产量131.4万吨,比上年增长2.8%。 全年肉类总产量34.8万吨,比上年增长3.5%;禽蛋产量9.8万吨,比上年增长0.9%;牛奶产量9404吨,比上年减少7.2%;水产品产量27.8万吨,比上年增长7.3%。 年末,全市农业机械总动力576.1万千瓦,比上年增长8.2%;农用拖拉机48.4万台,比上年增长2.2%;排灌动力机械8.3万台,比上年增长3.7%;全年化肥施用量(折纯)32.1万吨,比上年增长1.8%。农村用电量7.7亿千瓦小时,比上年增长3.5%。年末农田有效灌溉面积达355.5千公顷,比上年净增670公顷。全年完成重点水利工程45项,完成投资6.59亿元,分别比上年增加32项、减少2.33亿元。  三、工业 全年全部工业实现增加值298.51亿元,比上年增长25.5%。其中,规模以上工业比上年增长29.1%。在规模以上工业中,重工业、股份合作及股份制企业增长较快。  全年规模以上工业企业实现新产品产值86.1亿元,占全部规模以上工业产值的8.1%,比重比上年提升4.3个百分点;高新技术产业产值419.8亿元,比上年增长57.4%,占全部规模以上工业产值的39.7%,比重比上年提升1.2个百分点。全市35个工业行业大类中,有34个行业实现了增长。其中:印刷业和记录媒介的复制增长98.3%,金属制品业增长94.5%,通用设备制造业增长92.0%,专用设备制造业增长87.2%,仪器仪表及文化办公机械制造业增长71.0%,纺织服装、鞋、帽制造业增长68.2%。 主要工业产品产量大多保持增长,其中,房间空调器93万台,比上年增长82.6%;家用电冰箱317.7万台,比上年增长27.3%;水泥539.8万吨,比上年增长9.0%。 全年规模以上工业企业经济效益综合指数为216.9%,比上年提高23.8个百分点,为近5年最好水平。规模以上工业实现主营业务收入924.9亿元,比上年增长46.7%;利税总额77.7亿元,比上年增长42.0%,其中实现利润42.5亿元,比上年增长63.9%。 全年建筑业完成增加值43.5亿元,比上年增长15.8%。年末资质以上建筑企业124户,全年共完成总产值94.6亿元,比上年增长23.9%,实现利润总额3.3亿元,比上年增长63.4%,完成房屋建筑施工面积902.5万平方米,比上年增长6.7%,其中当年新开工面积568.3万平方米。房屋竣工面积640.1万平方米,比上年增长11.1%。 四、固定资产投资 全年全社会完成固定资产投资723.5亿元,比上年增长37.8%,“十一五”年均增长44.7%比“十五”期间年均增速高26.1个百分点。规模以上投资中,城镇项目投资528.7亿元,增长28.9%;农村项目投资42.9亿元,增长41.3%。规模以上投资中,第一产业投资17.0亿元,增长20.6%;第二产业投资407.9亿元,增长35.9%;第三产业投资278.6亿元,增长44.7%。从部门行业看,工业投资374.2亿元,增长43.0%,其中制造业投资334.3亿元,增长36.1%,电力、热力的生产和供应业投资22.3亿元,增长746.3%;第三产业中,城市基础设施投入33.2亿元,增长21.6%;文化、体育与娱乐业投资增长77.5%,交通运输、仓储和邮政业投资增长30.5%、科学研究、技术服务与地质勘查业投资下降37.0%,居民服务和其他服务业投资下降7.8%,公共管理和社会组织投资下降1.7%。 |