重庆市2011年国民经济和社会发展统计公报(3)

|

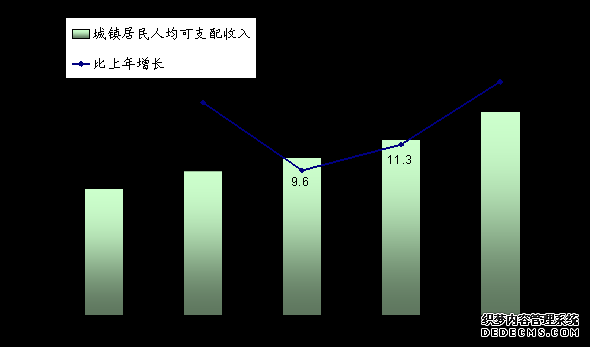

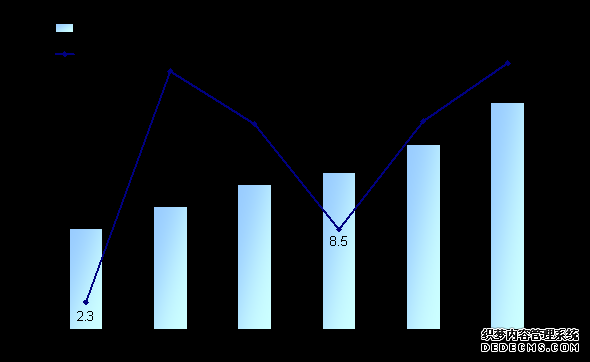

九、城市建设 全年商品房施工面积20397.24万平方米,比上年增长19.0%;竣工面积3424.33万平方米,增长30.4%。商品房销售面积4533.50万平方米,增长5.1%。其中,住宅销售面积4063.42万平方米,增长1.9%。商品房销售额2146.09亿元,增长16.2%。 全年完成主城区危旧房改造拆迁面积106.04万平方米,新建安置房面积359.03万平方米。完成工矿棚户区改造1100户。完成煤矿棚区改造58.16万平方米,新建安置房面积93.39万平方米。主城区公租房[9]开工建设1694.2万平方米,竣工面积484万平方米。农村危旧房改造12万户,巴渝新居建设5.2万户。 全年完成主城区主干道环境综合改造141.8公里。轨道交通营运里程75公里,在建里程123公里。主城区新建广场面积64万平方米。 十、教育和科学技术 全市小学5248所,普通中学1259所,中等职业学校236所,高等教育学校67所。小学招生33.87万人,在校195.48万人,毕业36.31万人;普通初中招生37.21万人,在校119.02万人,毕业42.88万人;普通高中招生22.67万人,在校64.87万人,毕业18.97万人;中等职业学校招生18.72万人,在校50.01万人,毕业15.27万人;普通高校本专科招生18.11万人,在校56.78万人,毕业13.07万人;研究生招生1.53万人,在校4.52万人,毕业1.24万人;成人本专科招生4.42万人,在校11.46万人,毕业5.00万人;特殊教育招生0.35万人,在校1.7万人;职业技术培训机构4266所,职业技术培训结业生150.94万人次。学龄儿童入学率达99.96%,普通初中入学率99.2%,大学毛入学率32.0%。 全年研究与试验发展经费支出130亿元,比上年增长30.0%,占全市地区生产总值的1.3%。市级及以上重点实验室60个,其中国家重点实验室8个;工程技术研究中心105个,其中国家级中心10个。13项科技成果获国家科学技术奖励。全年受理专利申请3.20万件,增长40.4%,获得专利授权1.55万件,增长28.5%,其中发明专利授权1865件,增长63.1%。新增高新技术企业163家,高新技术产品597个;国家级创新企业11家,市级创新企业38家。全年引进留学博士在渝工作人员146人。高技术制造业总产值2299亿元,软件业总产值139亿元。 全市中国驰名商标54件,增长35.0%;着名商标823件,增长27.9%;地理标志量[10]87件,增长1.4倍。 十一、文化、卫生和体育 全市博物馆39个,档案馆50个,文化馆41个,艺术表演团体282个。公共图书馆43个。出版发行报纸59984万份,各类期刊6078万册,图书14048万册(张)。有线电视用户508.76万户,其中数字电视用户249.91万户,电视综合人口覆盖率达到98.6%。乡镇综合文化站843个。 年末全市各级各类医疗卫生机构7076个,其中,医院、卫生院1407个,妇幼保健院(所、站)41个,专科疾病防治院(所、站)16个,疾病预防控制中心43个,卫生监督机构42个,社区卫生服务中心161个,其他医疗卫生机构5366个。医院、卫生院床位10.71万张,其中,乡镇卫生院床位3.16万张。卫生技术人员12.02万人,其中,乡镇卫生院卫生技术人员2.58万人。全市执业医师和执业助理医师4.96万人,注册护士4.28万人。 全年获体育国家级比赛金牌2枚,获世界级金牌4枚。新建中小学塑胶运动场848片,农民体育健身工程750个,全民健身路径工程110个,人均体育场地面积1平方米。国民体质抽样合格率92.6%。 十二、人口、人民生活和社会保障 年末全市常住人口[11]2919.00万人,比上年增加34.38万人;其中,城镇人口1605.96万人,增加76.41万人。城镇化率55.02%,比上年提高2.0个百分点。人口出生率为9.88‰,死亡率为6.71‰,人口自然增长率为3.17‰。全市常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为102.40,出生婴儿性别比111.50。 年末户籍总人口[12]3329.81万人,比上年增加26.36万人。其中,农业人口2052.17万人,非农业人口1277.64万人。截止2011年,农转城共完成82.3万户,321.90万人。 城镇居民人均家庭总收入21794.27元,比上年增长14.8%,其中人均可支配收入[13]20249.70元,增长15.5%。总收入中,人均工资性收入13827.72元,增长8.6%;人均经营净收入1779.43元,增长40.9%;人均财产性收入433.71元,增长38.7%;人均转移性收入5753.42元,增长23.0%。城镇居民人均消费支出14974.49元,比上年增长12.3%。城镇居民恩格尔系数[14]39.1%,比上年上升1.5个百分点。城镇居民人均住房建筑面积31.77平方米,比上年增加0.08平方米。 图9 2007-2011年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 单位:元、%  全年农村居民人均纯收入[15]6480.41元,比上年增长22.8%。其中,人均工资性收入2894.53元,增长24.0%;人均家庭经营收入2748.25元,增长18.3%;人均转移性收入697.96元,增长32.3%。人均生活消费支出4502.06元,比上年增长24.2%;其中,食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通和通讯、文化教育娱乐及服务、医疗保健等消费分别增长20.5%、37.9%、1.4%、33.6%、42.6%、40.1%和38.8%。农村居民恩格尔系数46.8%,比上年下降1.5个百分点。农村居民人均住房面积40.18平方米,比上年增加6.98平方米。 图10 2006-2011年农村居民人均纯收入及其增长速度 单位:元、%  全市参加城镇企业职工基本养老保险人数633.09万人,比上年增长11.1%;参加城镇职工基本医疗保险人数458.48万人,增长12.9%;参加工伤保险人数331.79万人,增长24.8%;参加生育保险人数214.86万人,增长23.3%,5.10万人次享受生育保险待遇,增长5.8%;参加大病医疗保险的农民工32.69万人,增长43.8%;参加工伤保险的农民工123.60万人,增长18.5%。 全年56.85万城市居民得到政府最低生活保障;101.34万农村居民得到政府最低生活保障。城乡低保标准分别提高到303元/月和158元/月,分别比上年增长17%和21%。 十三、移民与扶贫 截至2011年底三峡库区[16]累计兑现农村移民后期扶持直补资金10亿元,惠及农村移民35万余人;累计发放城镇移民困难扶助资金6亿元,惠及80%的城镇移民;累计安排三峡水库库区基金8.7亿元完成库区和移民安置区基础设施及移民生产生活条件改善项目1560个。全年库区签约经济合作项目165个,直接利用内资1351亿元、外资22.3亿美元。其中,引进对口支援经济合作项目104个,资金121亿元。库区产业发展基金项目建成投产815个,累计新增就业岗位13.2万个,解决移民就业3.8万人。移民技能培训6.22万人。 |