苏州市2009年国民经济和社会发展统计公报

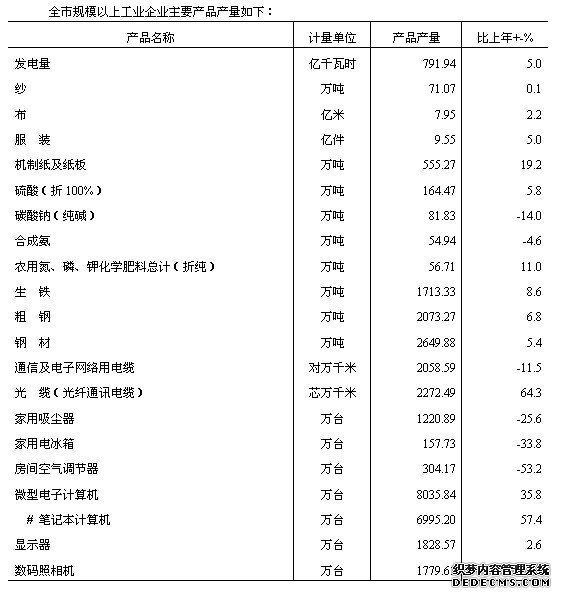

2009年是进入新世纪以来经济发展最为困难、最具挑战性的一年。金融危机从局部发展到全球,从发达经济体传导到新兴市场经济体,从虚拟经济影响到实体经济,面对外部环境的急剧变化和严峻考验,市委、市政府领导全市人民认真贯彻落实科学发展观,以建设“三区三城”为目标,以加快转型升级为主线,坚持扩内需与稳外需相结合,保增长与调结构相结合,谋创新与促发展相结合,重民生与抓经济相结合,在一系列有针对性的调控措施的综合作用下,经济运行经历了下降、企稳、回升三个阶段,逐步朝积极方向转化,经济触底回升的态势得到巩固和确立,经济社会呈现和谐共进的发展局面。 一、经济运行 综 合 全市经济企稳回升,产业结构升级优化,行业发展更趋协调,发展方式有效转变。初步核算,2009年全市实现地区生产总值7740亿元,按可比价计算比上年增长11.5%。全市实现地方一般预算收入745.18亿元,比上年增长11.4%。公共财政保障能力增强,财政支出结构进一步优化。全年地方一般预算支出686.78亿元,比上年增长10.3%,其中用于社会保障与就业、科技、教育、文化、医疗卫生和环境保护等方面的财政投入为254.11亿元,比上年增长16.5%。 农林牧渔业 现代农业建设加速发展,逐步形成了区域化、规模化、产业化、专业化、生态化生产格局。全市实现农林牧渔业总产值248.93亿元,比上年增长6.6%。新增高效农(渔)业面积15.5千公顷,建成千亩以上高标准现代农业示范区78个,其中万亩以上14个。农业规模经营面积占到56%。年末无公害农产品、绿色食品和有机食品的总数达1402只。加快实施农产品品牌战略,阳澄湖和太湖大闸蟹、碧螺春茶、苏太猪等一大批驰名中外的农业品牌竞争力和影响力不断提高。年末累计拥有省级以上名牌农产品31个。 农田水利和农业基础设施建设进一步加强。全市完成农田水利总土方2874万立方米,疏浚整治各级河道1718公里,加高加固圩堤141公里,增砌护岸184公里。 加快推进城乡一体化发展综合配套改革,新农村建设实现新发展。全市财政投入新农村建设资金36.5亿元,比上年增长24%。新增农村社区股份合作、土地股份合作、农业专业合作组织309家,累计达到2821家,持股农户占农户总数的比重超过90%。农村村均集体收入增长14.7%。 工 业 在一系列保稳促调政策措施的有力提振下,工业经济运行出现积极变化,工业生产稳步回升,重点产业保持优势,新兴产业快速发展,经营效益逐月向好,结构调整效果初显。全市实现工业总产值23704.56亿元,其中规模以上工业总产值20284.50亿元,分别比上年增长6.6%和7.1%。全市规模以上工业中,私营工业产值3466.39亿元,增长4.1%;外资工业产值13273.70亿元,增长7.1%。重工业产值14538.44亿元,轻工业产值5746.05亿元,分别比上年增长9.2%和3.2%。 优势行业、新兴行业、民生行业和高技术行业成为带动工业经济走出低谷的主导力量。电子、纺织、冶金、化工和装备制造等超千亿元的支柱产业产值比上年增长7.7%,占规模以上工业产值的比重达79.8%。高新技术产业完成产值6921.52亿元,占规模以上工业总产值的比重达34.1%,比上年提高1.3个百分点。新兴产业整体运行向好,规模以上工业中新能源、新材料、新医药、智能电网、新型平板显示和传感器六大新兴产业实现产值2056亿元,增长4.4%。 经营效益稳步好转。规模以上工业企业实现主营业务收入20010.73亿元,比上年增长6.0%,规模以上工业产品销售率达到98.9%;利税总额1524.84亿元,增长4.1%,其中利润总额1038.89亿元,增长4.3%;规模以上工业经济效益综合指数达到194.8%。  建筑业 建筑业稳步发展,企业综合竞争力不断提升。全市完成建筑业总产值1078.24亿元,比上年增长19.0%,施工面积7377.45万平方米,竣工面积3519.52万平方米,均比上年下降1.5%。建筑企业积极拓展外部市场,全年本地建筑企业在外市完成建筑业产值118.14亿元,比上年增长25.9%。有3家建筑企业荣登江苏建筑业综合实力30强,6家装饰企业荣获江苏建筑装饰10强称号。 运输邮电业 交通基础设施建设稳步推进,现代综合交通运输体系加快构建,城市公共交通发展明显提速。全年完成交通基础设施投资166.4亿元,其中公路建设投资63.7亿元,港口建设投资26.7亿元。全年完成公路、水运客运量3.9亿人次,客运周转量167.9亿人公里,分别比上年增长8.0%和6.4%;完成货运量1.1亿吨,货物周转量103.2亿吨公里,分别比上年增长7.3%和11.4%。现代物流生产规模继续提升。苏州港港口货物吞吐量达2.46亿吨,比上年增长21.1%;集装箱运量271.8万标箱,比上年增长5.8%。 机动车保有量迅速攀升。全市年末拥有机动车186.9万辆,其中汽车101.6万辆,分别比上年增长5.5%和22.9%。其中私人汽车保有量达到78.4万辆,比上年增长26.9%。 邮电通信稳健发展。全市实现邮政业务收入12.83亿元,比上年增长19.7%。发送函件2.49亿件、特快专递1371万件、报刊3.09亿份。年末邮政储蓄余额268.97亿元,比上年增长13.8%。全市电信业务总收入143.70亿元,增长5.8%。年末固定电话用户413.86万户。移动电话用户1146.15万户,比上年增长11.2%。互联网宽带用户达到184.32万户,比上年增长23.1%。 国内贸易 全市积极贯彻落实中央、省、市有关促进消费的各项政策措施,消费领域进一步拓展,消费热点不断涌现,城乡流通网络加快完善,商贸中心区集聚功能进一步提升。全市实现社会消费品零售总额2026.84亿元,比上年增长15.9%,其中批发零售业实现零售额1801.19亿元,增长15.9%;住宿和餐饮业实现零售额225.65亿元,增长15.9%。城乡消费市场有效激活,城镇消费品零售额达到1506.94亿元,农村消费品零售额达到519.90亿元,占全市的比重分别为74.3%和25.7%。 消费结构提档升级。全市限额以上批发零售业中,吃、穿、用商品零售额分别为99.98亿元、88.76亿元和676.30亿元,分别比上年增长7.7%、28.4%和19.3%。汽车、高端科技产品、时尚消费品、更新换代产品成为消费热点。热销商品中汽车类零售额增长35.3%,家具类零售额增长1.24倍,服装鞋帽类零售额增长28.4%,家电类零售额增长25.7%。 消费刺激政策显现成效,全市家电下乡产品销售额达到2.33亿元,家电以旧换新销售额达到6.5亿元。商业特色街区建设加快推进,园区时代广场、沃尔玛购物广场、平江新城万达广场等一批重大商贸项目相继竣工,久光百货、天虹百货、沃尔玛等一批著名百货、超市品牌进入苏州市场。 金融业 在适度宽松的货币政策条件下,金融机构合理增加信贷投放,切实将信贷资金投向支持扩大内需、改善民生和经济结构调整等重点领域,有效提升金融对经济增长的支撑作用。年末金融机构本外币存、贷款余额分别为11450.54亿元和9032.28亿元,比年初增加2650.53亿元和2451.71亿元。 股票交易活跃。年末全市拥有证券营业部48家,当年新增5家。全市证券交易开户总数115.68万户,比上年增长33.7%。全年股票、权证、基金成交金额19319亿元,比上年增长103.0%。全年发行企业债券43亿元。 保险业务稳定增长。全市新增保险机构3家,年末保险机构总数达到51家。全年实现保费收入148.28亿元,比上年增长17.7%,其中财产险收入54.67亿元,比上年增长23.6%;人寿险收入93.61亿元,比上年增长14.5%。全年已决赔款及给付49.14亿元,比上年下降11.4%。 |